腾讯再次展现了超前的投资嗅觉。

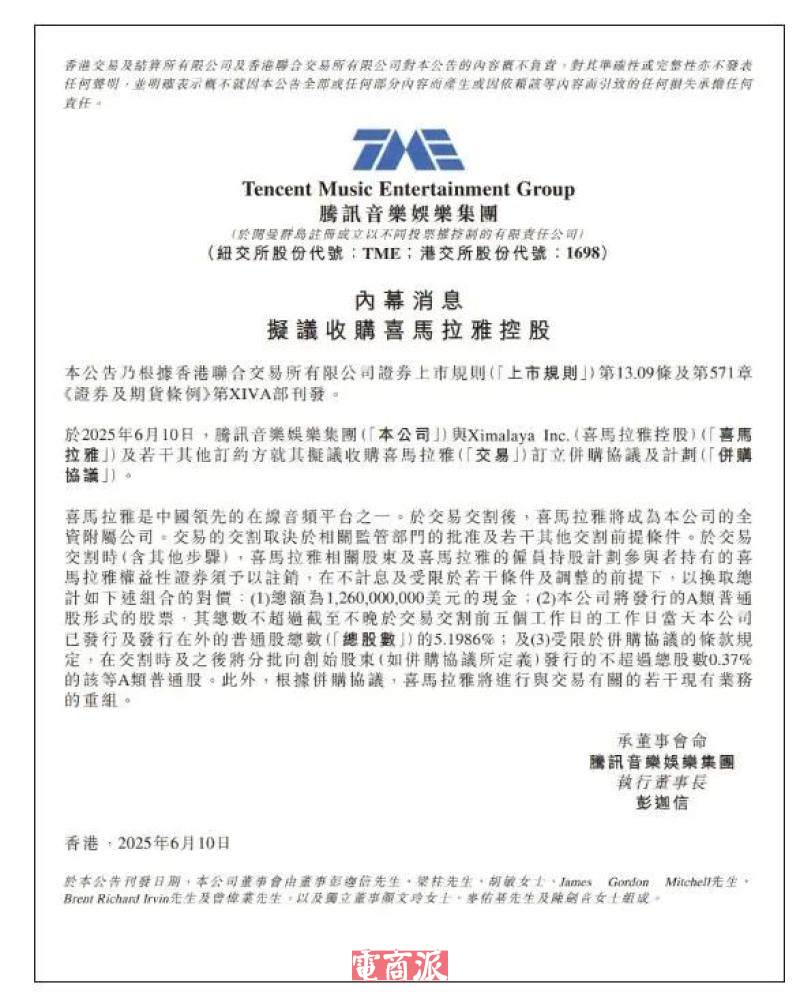

一、喜马拉雅把自己卖给了腾讯

“音频一哥”喜马拉雅深陷亏损泥沼,在行业里早已不是什么秘密,而“将被巨头收购”的传言在近几年间也始终伴随其右。最近,这个故事终于迎来了最终话。

来源:微博

此外,腾讯音乐还将授予喜马拉雅相关股东不超过腾讯音乐已发行及在外流通普通股总数5.1986%的A类普通股,并会在后续根据喜马拉雅的业绩表现,向其创始股东发行不超过总股数0.37%的A类普通股作为激励。

计算下来,总收购成本近29亿美元,人民币200亿元左右。

2021年,喜马拉雅第一次寻求上市时的估值为50亿美金,与此番腾讯音乐的收购价相比,打了一个对折。

为确保平稳过渡,喜马拉雅创始人表示,其核心管理层将在交易签署后继续留任,与腾讯音乐共同探索业务整合的最优路径:“我们承诺合作伙伴与喜马拉雅签署的各类合同均会如约履行,每一位客户权益也依法受到保护。”

与此同时,他也在公司内部信中强调:“这次被并购,并非偶然发生。它源于公司对正在发生的行业和技术深刻变革的回应。与其单打独斗,不如共享资源、共同研发,把精力用在真正提升用户体验和创作者收益上,(与腾讯音乐)携手,能让我们走得更远、更稳。”

来源:微博

其实,早在今年4月份,喜马拉雅就传出了出售的意向和风声。甚至有内部人士表示:“三年前腾讯音乐娱乐集团就有接触过喜马拉雅,当时的开价肯定远高于现在”。

目前来看,这次收购对双方都有着不同的意义和价值。对于腾讯音乐来说,收购喜马拉雅不仅是自己商业版图重要的加码,也意味着向更广阔的在线音频领域迈进一步。

而对于喜马拉雅来说,投入腾讯音乐的怀抱,一方面无疑有助于缓解其近来的亏损压力,另一方面,借助腾讯这个更大的平台,有希望继续留在行业牌桌上,为自身争取更多的可能性。

二、投入腾讯怀抱,其实不算糟糕

不少人对于喜马拉雅的“卖身”表示唏嘘,是因为它曾经在中文互联网上确实占有重要的一席之地。

喜马拉雅成立于2012年,外界看来,业务发展一直顺风顺水。

来源:微博

2013年,喜马拉雅相继推出iOS版本和Android版本,正式上线移动客户端,成为国内领先的在线音频内容平台。

2014年,喜马拉雅完成A轮融资,金额达到1150万美元,打破行业纪录,成为当年中国互联网音频行业最大融资个案。同年11月,再次完成B轮融资,金额升至5000万美元。

也是同一年,喜马拉雅激活用户规模一路狂奔,5月突破5000万,12月破亿,一举拿下“国内最大音频分享平台”的桂冠。

此时,平台已经积累24万栏目、300万条音频,日均新增超1万条,在同行业内,这个成绩无法不令人瞩目。

2015年,喜马拉雅用户突破2亿。2016年,喜马拉雅迎合“知识付费”浪潮,吸引到吴晓波、郭德纲、马东等8000名大咖及媒体入驻,内容覆盖财经、小说、汽车等328类内容。

郭德纲入驻喜马拉雅 来源:微博

2019年,喜马拉雅的用户已经来到了6亿,在胡润全球独角兽榜中排名第84位,估值高达200亿元人民币。

《2021中国网络视听发展研究报告》显示,喜马拉雅的用户渗透率已经达到67.1%,牢牢占据着在线音频行业第一梯队的地位,持续引领“耳朵经济”蓬勃发展。

来源:微博

如此看来,喜马拉雅在自身赛道内,始终保持着不低的实力和名次。

然而,把目光凑近,我们会发现,在成立的前10年时间里,喜马拉雅其实一直在亏损。招股书显示,2018到2022年的这五年,喜马拉雅的亏损金额分别为7.74亿元、7.73亿元、6.05亿元、7.18亿元和2.96亿元,累计亏损达31.66亿元。

直到2022年第四季度,喜马拉雅才宣布:实现了创业以来的首次盈利,净利润为2.24亿元。

然而此时,喜马拉雅的营收已经明显放缓。2021-2023年间,喜马拉雅的营收分别为58.56亿、60.61亿、61.63亿,增长率为43.7%、3.5%、1.7%。

一边是亏损的压力,一边是停滞的营收,矛盾裂痕不断扩大,为后来的一系列事态埋下了隐雷。

来源:微博

当然,喜马拉雅也做了很多努力,其中非常关键的动作是不断申请上市。

2021年4月,喜马拉雅向美国SEC递交上市申请,未果。

同年9月、2022年、2024年,喜马拉雅持续申请在香港上市,很遗憾,最后都没能成功。

上市之路颇多坎坷,钱包仍在不断收缩,于是,喜马拉雅转头指向了裁员。公开文件显示,2021年末,喜马拉雅全职雇员数量有4342名, 2022年末降到2883人,2023年末时只剩2637名,人员持续减少。

可以说,寻求自救的路诸多艰难,似乎也没有根本上改变喜马拉雅的处境。那么,时至今日,为何向喜马拉雅出手的是腾讯音乐呢?还要从双方曾经那场攻防战说起。

2020年4月,腾讯音乐(TME)高调宣布进军长音频领域,推出独立APP“酷我畅听”,还制定了一份“全面对标喜马拉雅”的战略。

来源:微博

时任腾讯音乐CEO的彭迦信表示:“长音频将是未来TME持续发力的战略领域”。

此后,财大气粗的腾讯音乐不断出手。一方面,组建专项团队,以“天价合同”挖走了喜马拉雅不少主播,其中包括头部主播程一、蕊希,以及超100名中腰部主播。

程一、蕊希 来源:微博

另一方面,腾讯音乐还斥资27亿元收购了懒人听书APP,将其与酷我畅听APP合并升级为“懒人畅听”,试图整合资源形成生态合力。

此外,腾讯音乐还投入数千万元与笑果文化合作推出《脱口秀不要停》等独家节目,与喜马拉雅争夺知识付费与娱乐内容这块蛋糕。

而且,腾讯音乐主动发起的这场战役耗资不菲——2020年Q2,TME销售和营销费用达5.79亿元,其中相当一部分流向了长音频推广。

面对腾讯的猛攻,喜马拉雅也没闲着。一边向中长尾创作者进行分润,以稳住创作者的“军心”;另一边,不断推出车载终端、智能音箱等硬件,扩大用户场景。

一场博弈结束,腾讯音乐的长音频版图没有建立起来,喜马拉雅守住了城池。

更加戏剧的一幕出现了:擂台外,字节跳动旗下番茄畅听APP却异军崛起,以“免费听书+短剧改编”模式迅速抢夺网文用户。公开数据表明,2024年第三季度,番茄畅听MAU达到了 9600万,稳居有声听书领域前三。

来源:微博

这样看来,腾讯音乐此番收购喜马拉雅,不排除是为了弥补当初的“遗憾”。

更大层面说,这也是腾讯音乐战略巩固的一部分。未来,互联网巨头们对音频领域的争夺战或许会更加激烈,让我们拭目以待。

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

CYQY-生活与科技

CYQY-生活与科技