主播读经典,陪您说晚安,大家好这里是闪电夜读,我是邹鲁融媒主播张娜,今晚与您分享冼妮娜的文章《冼星海:为抗战发出怒吼 为大众谱出呼声》。

1939年,母亲孕育了我,父亲孕育了《黄河大合唱》。我们是“同龄娃”。

那年除夕,延安窑洞,光未然声情并茂地朗诵了《黄河大合唱》的歌词,这是他在病榻前口述、由胡志涛笔录的。朗诵结束,父亲一步向前,紧握光未然的手,激动地说:“我有把握将它写好!”大家期待新的作品问世。

听母亲讲,歌词激发了父亲的创造力,六天六夜,创作始终处在亢奋状态。那几天,父亲生病了,但仍彻夜奋战,不厌其烦地请光未然和战友们描述黄河的壮观、渡河的惊险,学唱黄河船夫号子。他一会儿伏案疾书,一会儿起身试唱,写完一曲,便唱给母亲听,有时还和联络员田冲、邬析零合唱、轮唱,不知不觉,写出60多页手稿。光用坏的笔尖,就在桌上堆成了小山。

父亲爱吃甜食,光未然托人弄来了两斤白糖。写累了,父亲就捏点白糖,放到嘴里。为了给父亲提神,母亲特意制作了“土咖啡”——把黄豆炒熟,磨成粉,加点红糖泡水。当时大家笑称,白糖和“土咖啡”,酿就了《黄河大合唱》。

8个乐章的《黄河大合唱》,除了《黄河怨》《黄河颂》三易其稿,其他都是一气呵成。在父亲心中,人民就是抗日的汪洋大海,如同黄河之水势不可挡。尤其是船工拼命划桨,他刻意作了反复唱3遍的处理。我特别希望,现在的艺术家们能恢复父亲原稿中的三连音节奏,表达渡黄河时船工们既紧张又沉着的心态,这样才能战胜黄河的惊涛骇浪。

大合唱必须有乐队。当年物质条件极度缺乏的革命边区,组建完备的乐队谈何容易?大家集思广益——用羊肠线做成低音二胡,将汽油铁桶改造成低音胡琴,把合唱队员们吃饭的勺子收集起来,放进一个大号的搪瓷缸子里。当《黄河船夫曲》的朗诵“那么你听吧!”一完,指挥手臂一挥,这个新的“打击乐器”,就发出“哗啦哗啦”的声音,与管弦、锣鼓齐鸣,配合着合唱队的“咳哟,划哟!……”烘托出黄河万马奔腾之势!

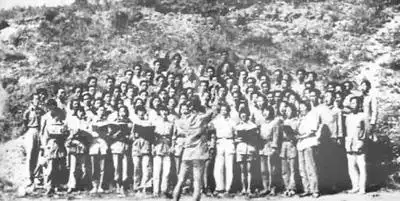

冼星海在延安指挥排练《黄河大合唱》。

“保卫家乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!”这激昂的吼唱,轰动了延安,传遍了中国,为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声。

谱写《黄河大合唱》,也是父亲真正成为共产主义战士的过程。1939年6月14日,他光荣加入了中国共产党。他在入党日记中写下:“今天是我入党的第一天,是我生命中最光荣的一天。希望能改变我的思想和人生观,去为无产阶级的音乐来奋斗!”

父亲离开延安时,我才8个月大,父亲去世时,我才五六岁,记忆是模糊的。这些往事都是母亲和父亲的学生、好友告诉我的。长大后,我又读了他的著作,在收集整理父亲相关资料的过程中,我一直在思考,《黄河大合唱》为什么有穿越时空的力量?

我想,是因为父亲把自己的疾苦与人民的疾苦、自己的命运和人民的命运真正结合了起来。他始终强调“普遍的音乐”,强调艺术家的社会责任,“在抗战期间,不容许我们有自我的‘为艺术而艺术’的作品”。淞沪会战打响后,父亲在给奶奶的家书中这样写道:“我是一个音乐工作者,我愿意担起音乐在抗战中伟大的任务……”他的作品不只用心写成,也用血写成。40年生命,父亲写出上千首作品。

父亲离开我整整80年了,我无时无刻不在想念他,时常会在梦里和他见面。我想告诉他,如今有中国人、有华人的地方,就有《黄河大合唱》;我想告诉他,咱们的嫦娥一号上天了,搭载的作品就有《黄河大合唱》;我想告诉他,今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,《黄河大合唱》一定还会被人们不断唱响。

父亲对祖国和人民的爱,像黄河奔腾不息,他将生命的乐章,写进祖国的山河。《黄河大合唱》是永存的。

作者简介:

冼妮娜,女,中国国籍,人民音乐家冼星海的女儿,1939年出生在延安。

主播简介:

张娜,邹城市融媒体中心《悦读邹城》栏目主持人

CYQY-生活与科技

CYQY-生活与科技