7 月,真入夏了。

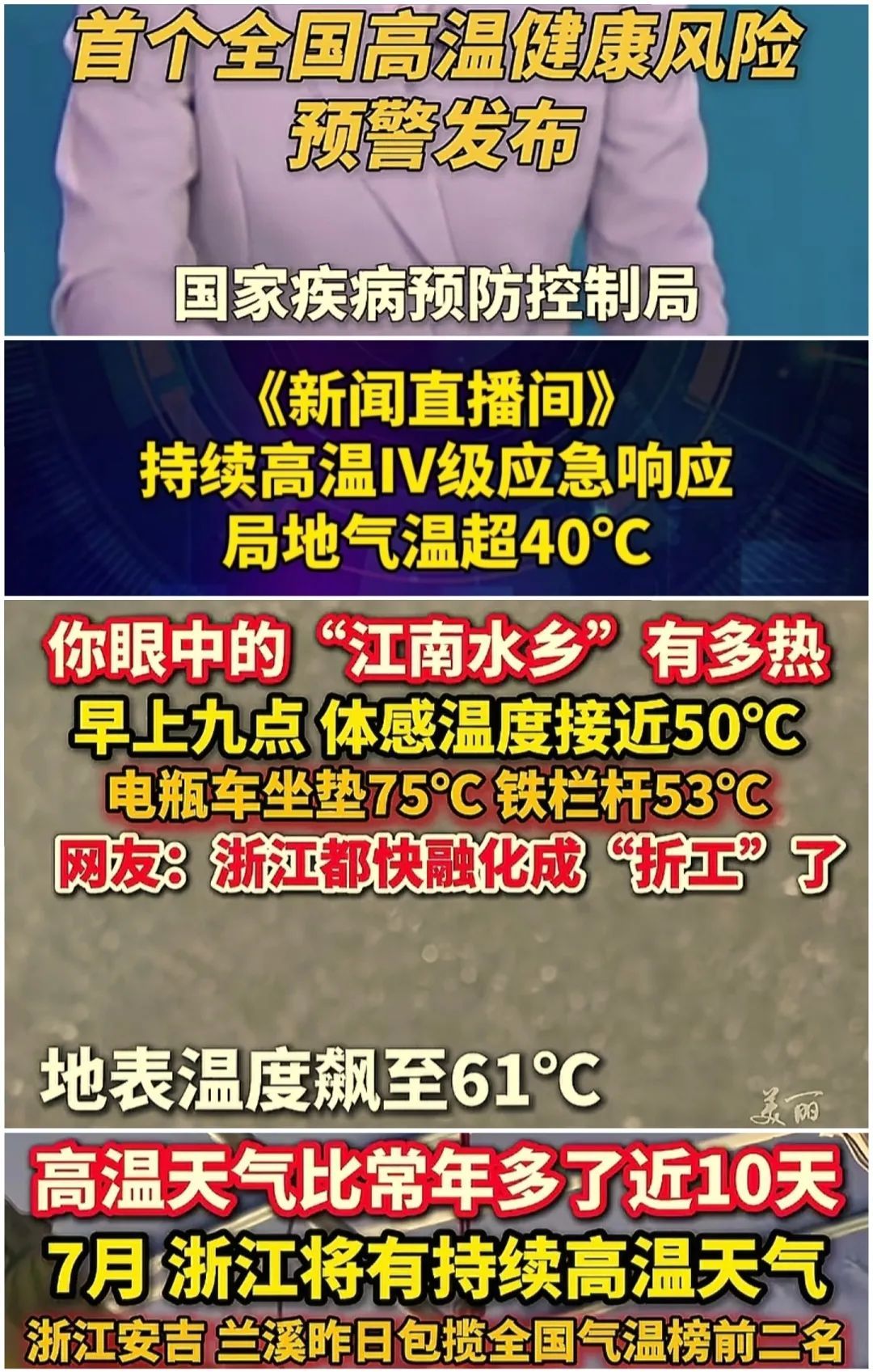

最近,各地气温不断升高,频频突破 40℃。昨天「热射病」的词条再次出现在热搜榜上。

图源:7 月 4 日微博热搜纪录

「出门买个菜就得了热射病,抢救两天后去世」、「洗碗工高温骤发热射病倒下,12 天 ICU 花光积蓄却没能救回」、「男子患热射病多脏器受损像煮过一样」。

图源:网络报道

热死了,真的不是开玩笑——每年都有人因热射病死亡。

死亡率超 50%,热射病诊治「两大难」

热射病,一个常听人言,却不知其详的疾病。

根据 WHO 统计数据,2000~2019 年间,每年约有 48.9 万人死于高温,其中 45% 发生在亚洲地区。由于热相关疾病进展极快,很多人在未确定病因时就已死亡,因而无法确认具体因「热射病」死亡人数。[1]

2021 年,美国美国疾病控制与预防中心(CDC)报告超过 1600人 死于高温,[2]2023 年这个数据上升到了 2325 人;[3]2022 年欧洲因热浪造成死亡人数超过 6.1 万人。[4]

热射病是热相关疾病中最严重的类型,其死亡率超过 50%,50 周岁以上的患者死亡率甚至可达到 70~80%。[5]

2024 年中国西南地区一项研究显示,83 家三甲医院收治的 873 例热射病患者中,ICU 病死率为 20.7%,出院病死率为 34.1%。[6]

为什么在现今科技、医疗发达的背景下,热射病仍能造成这么高的死亡率呢?主要的问题有「两大难」。

第一难,是「识别难」。

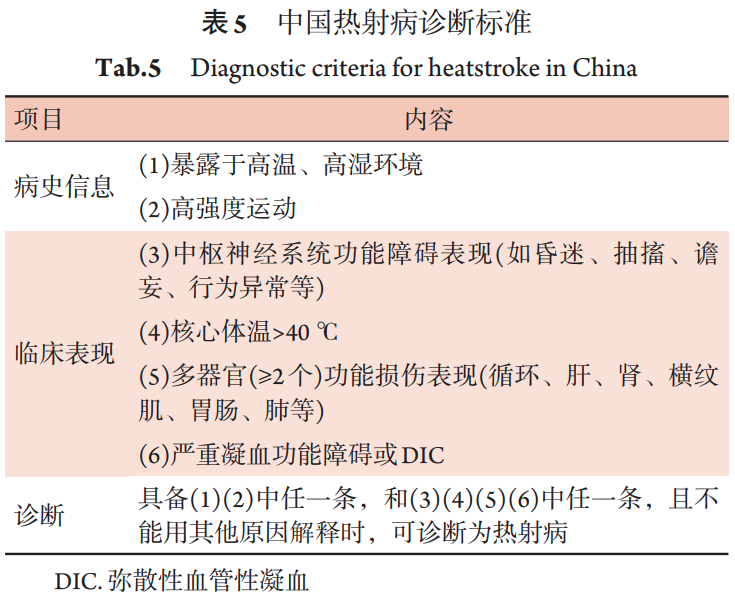

根据今年 4 月 28 日发布的《中国热射病诊断与治疗指南(2025 版)》所示,既往的诊断标准多将核心体温 ≥40 ℃ 作为诊断的必要条件。然而这只是经典型热射病的主要特殊体征之一,很容易忽视其他不典型症状的热射病。[5]

图源:参考资料[5]

研究显示,在发病现场,初步诊断中仅有 12.3% 的患者诊断为中暑或热射病。未诊断者大部分以症状性描述为主(如高热、恶心、呕吐等,未给出临床诊断或疑似诊断者)(64.5%),其次是误诊为神经系统疾病(24.3%)。[7]

有青岛的一位急诊医生表示,此前大多是依靠直肠温度 ≥40 ℃ 和神经功能障碍表现,来确诊热射病。其中最主要的就是体温,「一旦超过 40℃,我们都会立马想起热射病」。

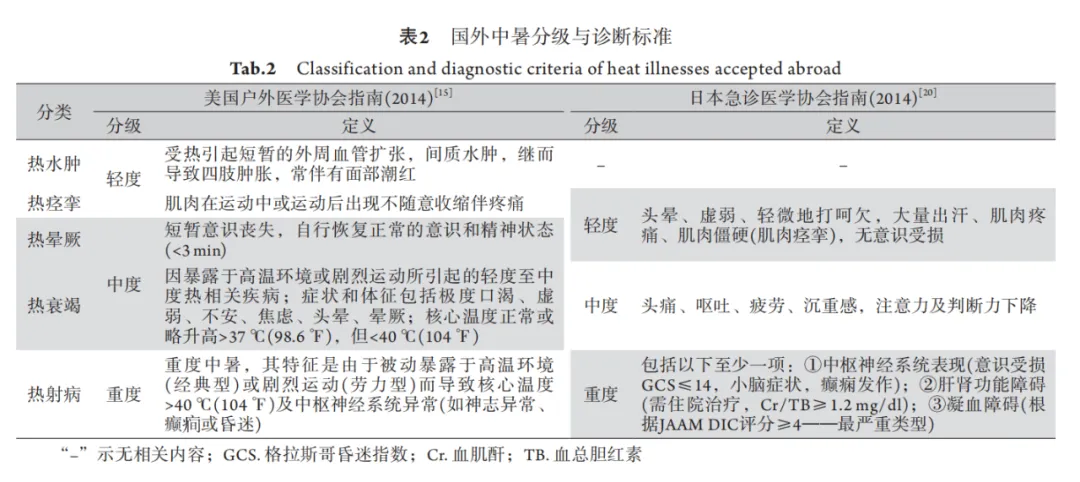

美国和日本对热射病的诊断也一直是以体温 ≥40 ℃ 作为关键确诊标准。

图源:参考资料[8]

广州医科大学附属第三医院急诊科副主任医师胡峻岩解释道:「热射病患病人群老年人和小于 4 岁的儿童常见,因意识障碍不能提供完整的病史。在不典型热射病中,患者体温不超过 40 ℃ 时,基层医生很难识别出是热射病。」

第二难,是「易误诊」。

经典型热射病起病隐匿,早期症状可表现为头痛、呕吐、行为异常,老年患者往往伴有感染,部分患有慢病基础的老年人还会出现多器官衰竭情况,因此容易被误诊普通中暑,在急诊分诊时,容易分诊至其他专科,以至于忽略病因治疗。

且热射病大多会有其他系统的并发症,这些情况更严重,比发热体征更显著、进展快,因此大多会先处理其他系统疾病。

专科医生对于高热体征大多会使用解热镇痛药,但热射病因产热、散热机制受损及脑功能障碍,非甾体类解热镇痛药不仅不能退热,反而会损害肝脏和凝血功能。[5]

不能确诊,就无法对因治疗,但治疗的关键就是「早期快速降温」。

超八成急诊医护,不清楚救治要点

2025 年 4 月 28 日,《中国热射病诊断与治疗指南(2025 版)》正式发布。

2025 版指南的通信作者之一、解放军联勤保障部队第九O八医院重症医学科宋景春教授表示,「热射病被误诊延误治疗的情况,在基层相对普遍,特别是对于一些不典型热射病,很容易被误诊为其他的感染性疾病,导致错过最佳降温时机。热损伤造成严重的器官功能损害,进而导致了病人致死或者致残。」

「诊断标准是按照运动史或者高温史两者满足一条,中枢神经系统功能障碍、核心体温超过 40℃、两个以上器官功能损伤表现、严重 DIC 等四条临床症状中的任意一条,且不能用其他原因解释时,即可诊断为热射病。」

不典型的热射病带来的伪装,只是救治环节的问题之一,还存在更严峻的问题。

《热射病院前急救专家共识(2024 版)》显示,国内急诊医护人员仅 30.9% 掌握热射病诊断要点,而热射病的救治要点掌握率仅 13.3% 。[9]

宋景春教授介绍到,整个救治流程对于地方的医疗体系来讲的话,大多数基层可能对热射病的这个认识程度还不够;对其发病的快速凶险程度认知也不足,特别是对一些不典型的热射病的认知程度,更是比较差的。

有调查研究,74% 的中国急诊护士对热相关疾病的知识和技能不满意。[10]不仅如此,热射病发病分散,基层单一医院收治病人率不高,导致基层急诊医护群体对热射病重视程度不足。

胡峻岩主任表示,对于很多基层医生来讲,对热射病的认识度还是不够深刻,会容易忽视,不能第一时间考虑到热射病。

对了解热射病的医生而言,有时也会「巧妇难为无米之炊」。

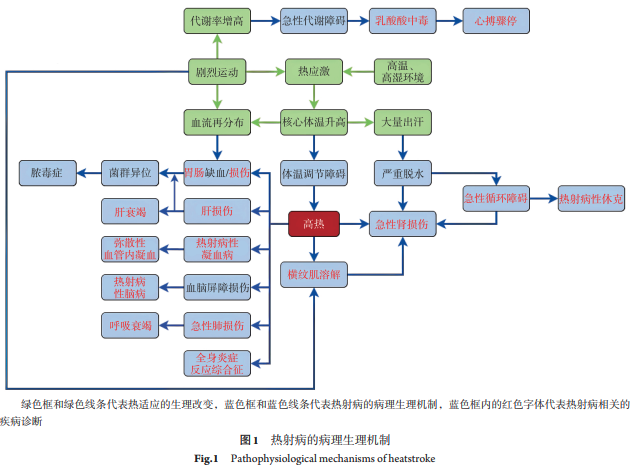

热射病最明显的就是高热体征,而核心体温升高会导致多器官损伤,进而引发休克。因此治疗的关键就在于快速降温。

图源:参考资料5

但基层医院配套设施不够,降温措施往往只有冰块冷敷等简单基础降温手段,很难达到 2025 版指南要求的 30 分钟内将核心体温降至 39℃ 以下,2 小时降至 38.5℃ 以下。

「很多基层医生对热射病治疗的关键环节——降温,做的很粗糙」胡峻岩主任介绍到,「基层也没有精确的降温设备,发热只能退烧药配合冰块等物理降温手段。」

「从地方基层上来讲,热射病从现场急救到后送转运整个流程中,核心措施『降温』基本是空白的。」宋景春教授解释道,热射病的基层防治仍然是存在一些限制和问题的,不仅仅是对热射病的认知不足,还有基层的各项设施也不全。

「不少医院急诊既没有测肛温的条件,也没有有效的降温措施,非常容易错过最佳救治时机。」

热射病,到底怎么治?

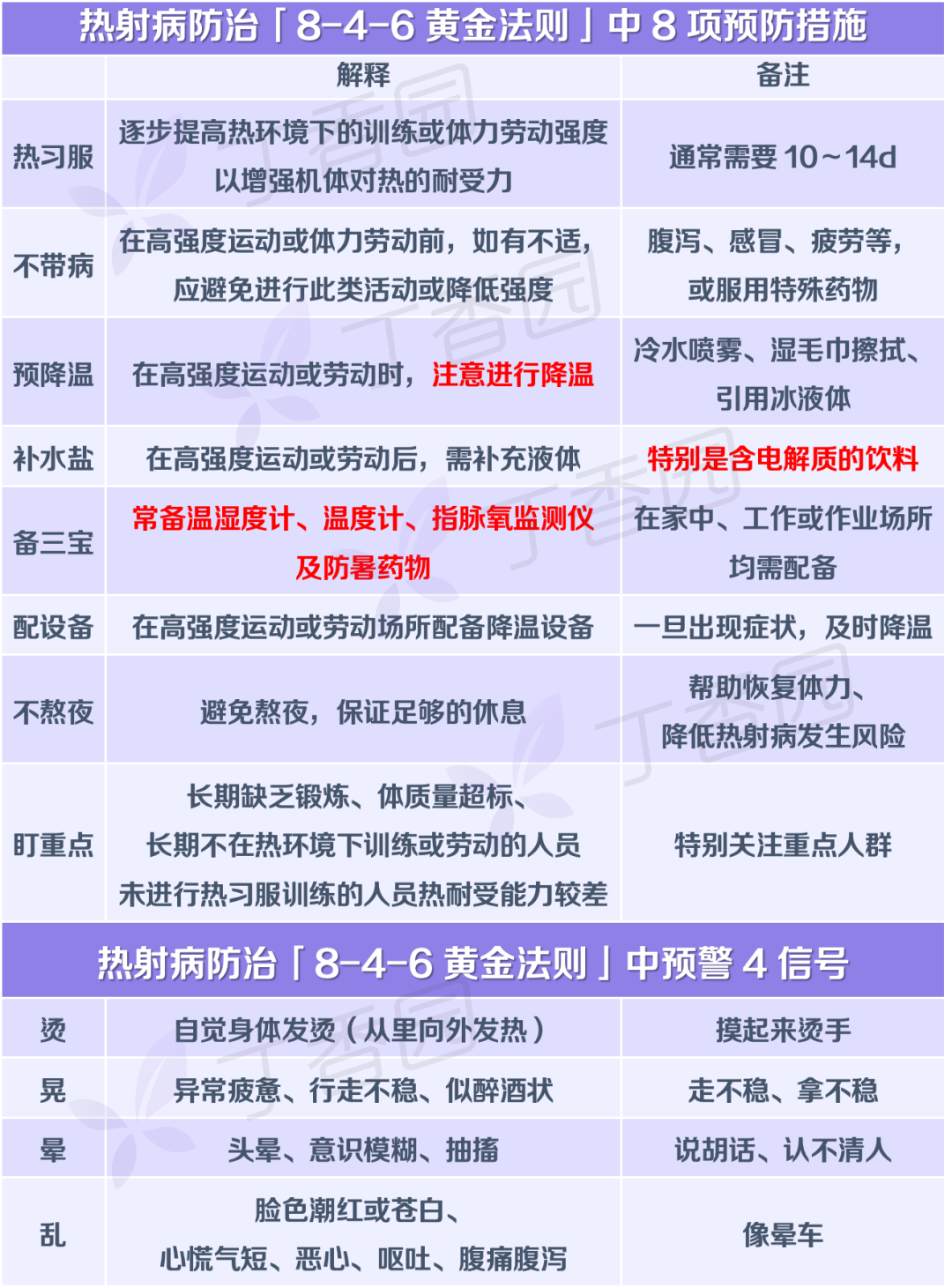

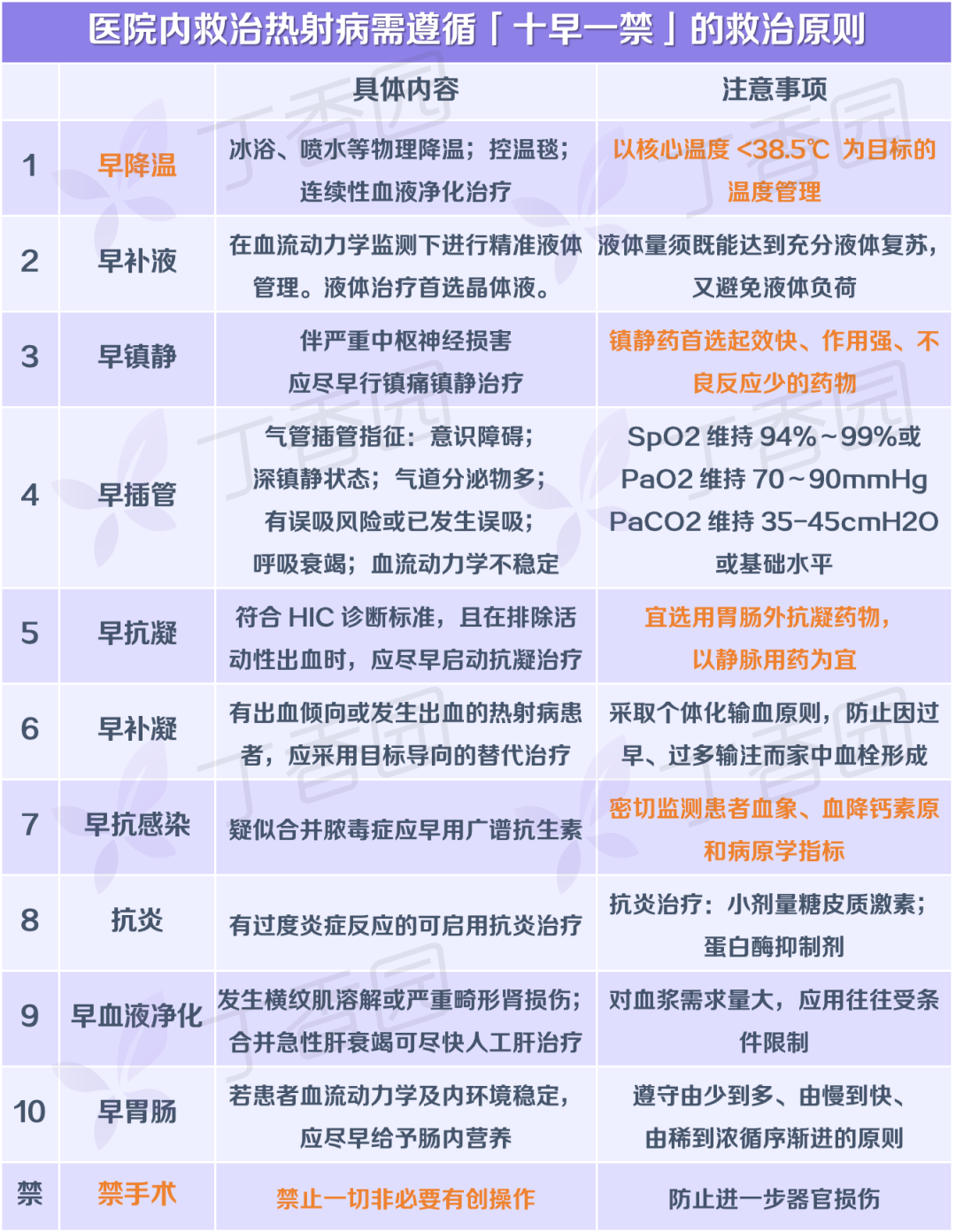

↓↓丁香园为你整理这 3 张表格↓↓

图源:丁香园根据指南整理

图源:丁香园根据指南整理

图源:丁香园根据指南、专家共识整理

致谢:本文经 解放军联勤保障部队第九O八医院重症医学科 宋景春教授、广州医科大学附属第三医院急诊科副主任医师 胡峻岩 专业审核

策划:zhujiojio|监制:islay

题图来源:图虫创意

参考资料:

[1]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health

[2]https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/wr/mm7235a7.htm

[3]Howard, J. T., Androne, N., Alcover, K. C., & Santos-Lozada, A. R. (2024). Trends of Heat-Related Deaths in the US, 1999-2023. JAMA, 332(14), 1203–1204. Advance online publication. https://doi.org/10.1001/jama.2024.16386

[4]Ballester, J., Quijal-Zamorano, M., Méndez Turrubiates, R.F. et al. Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022. Nat Med 29, 1857–1866 (2023). https://doi.org/10.1038/s41591-023-02419-z

[5]宋景春,宋青,张伟,李维勤,张西京,刘树元... & 李海玲.(2025).中国热射病诊断与治疗指南(2025版).解放军医学杂志,50(04),367-386.

[6]Shi LY, Wang B, Wu Q, et al. Heatstroke: a multicenter study in southwestern China[J]. Front Public Health, 2024, 12: 1349753. DOI: 10.3389/fpubh.2024.1349753.

[7]赵金宝,刘树元,汪茜,毛汉丁,李鑫,李庆华 & 宋青.(2020).军事训练相关劳力型热射病误诊现状及因素分析.解放军医学杂志,45(09),957-961.

[8]宋青,毛汉丁 & 刘树元.(2019).中暑的定义与分级诊断.解放军医学杂志,44(07),541-545.[9]全军热射病防治专家组, 中国老年保健协会急诊医学专业委员会, 海南省医学会急诊医学分会, & 海南省医师协会急诊医师分会. (2025). 热射病救治体系建设标准专家共识(2025). 中华急诊医学杂志, 34(03), 326-334.

[10]Zhao, L., Lin, X., & Zang, Y. (2021). Emergency preparedness for heat illness in China: A cross-sectional observational study. International emergency nursing, 54, 100957. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2020.100957

特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。

CYQY-生活与科技

CYQY-生活与科技